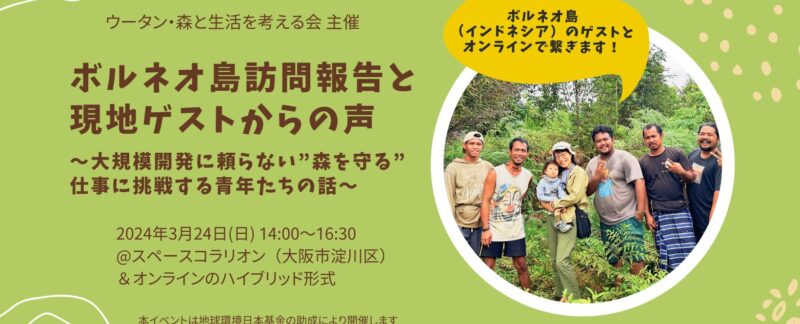

6/22(日)13:30~17:30

ゲスト講演「生物多様性条約をめぐる先住民の交渉術」

&ウータン定期総会を開催します!

【講演会タイトル】

生物多様性条約をめぐる先住民の交渉術

~アマゾンでのCOP30に向けて市民セクターとして何ができる

今年の11月に気候変動枠組条約COP30が、ブラジルの都市ベ

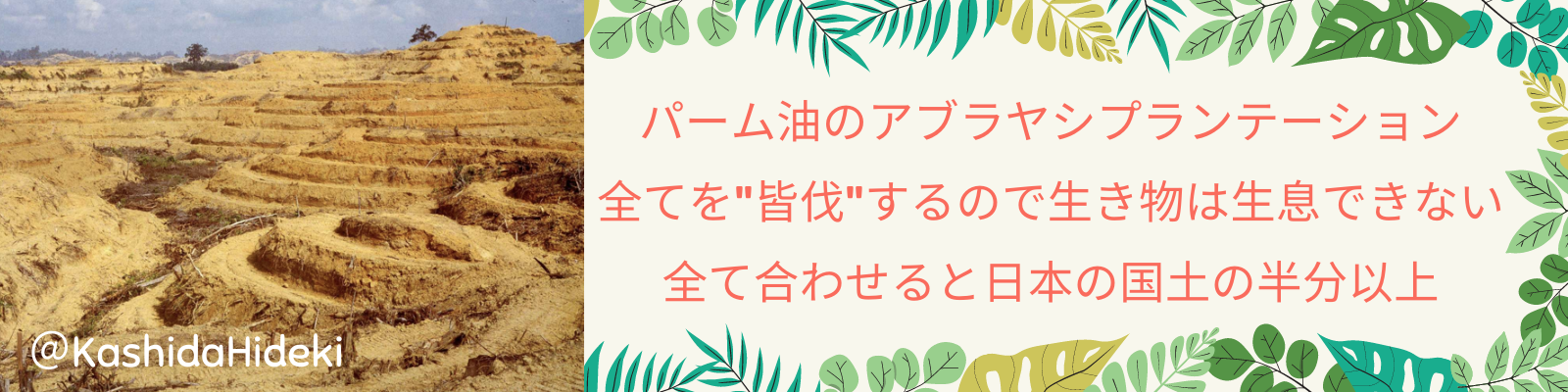

世界最大の熱帯林が広がるアマゾンでの開催ということで、森林保

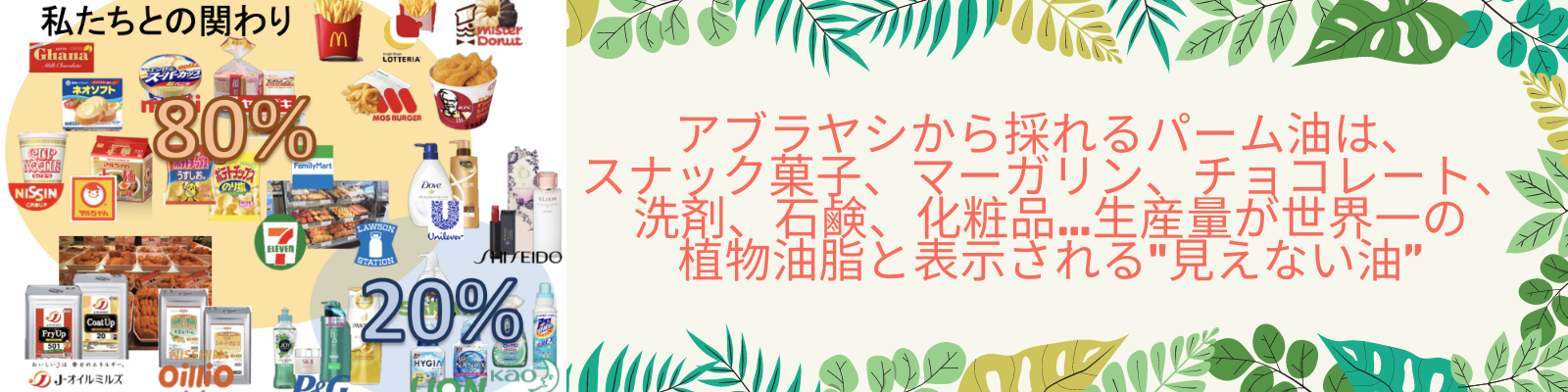

一方で、自然破壊を伴う再エネなどグリーンウォッシュ的な企業や

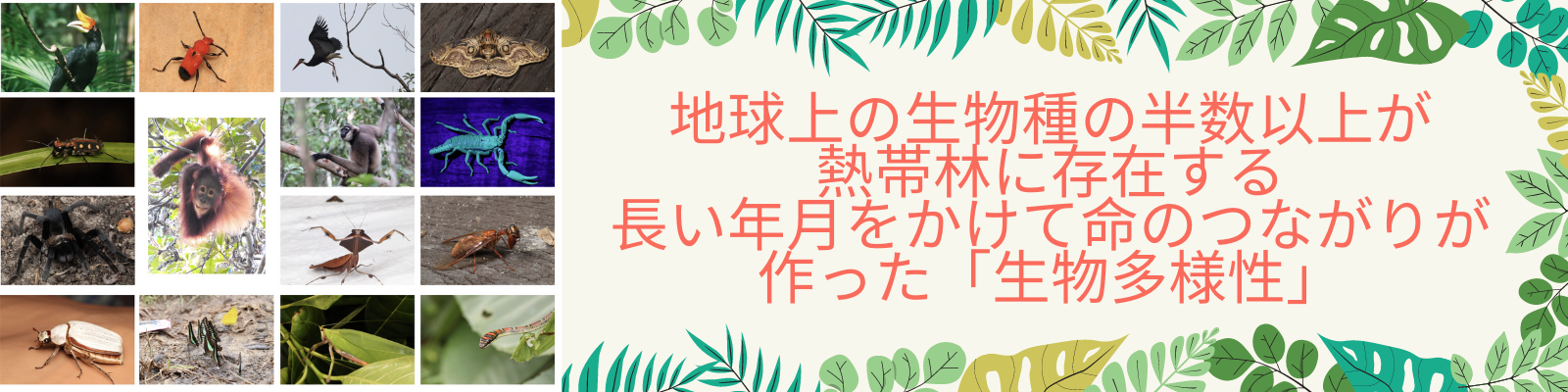

生物多様性が最も保たれる場所は、地域に根付いた先住民が暮らす

南米の先住民が集うであろうCOP30で、どのような声があがる

日 時:2025年6月22日(日)

(スケジュール)

13:30~15:30 ウータン総会

15:30~16:00 休憩

16:00~17:30 ゲスト講演会

*片方のみ・両方ともの参加どちらも可能です。会員でない方は総

*終了後に会場で大阪の有機野菜を使った料理の懇親会を予定して

場 所:スペースコラリオン(大阪市淀川区十三元今里2-5-17)

参加費:無料(寄付歓迎)

定 員:会場30人、オンライン100人(申込先着順)

申込み:専用フォームから

→https://forms.gle/hi3XuAiEPbb

※過去のイベントでお申し込み時にメールアドレスのエラーにより参加用zoomリンクをお届けできない方が一部いらっしゃいます。フォームに記入の際にはメールアドレスに誤りがないかご確認いただくようお願いいたします。

フォームへの入力が難しい方は、contact-hutan@h

(1)お名前

(2)連絡先

(3)報告会か総会のどれに参加か

(4)会場参加かオンラインか

(5)懇親会の参加の有無

をご記入のうえ、メールをお送りください。

お申し込みいただいた方に、開催日2日前を目処に会場の道案内や

【ゲストプロフィール】

三石朱美さん

一般社団法人JELF(日本環境法律家連盟)事務局

名古屋在住。全国各地の環境問題に取り組む弁護士のネットワーク

2010年の生物多様性条約COP10以降、生物多様性条約CO