バイオマス発電

(パーム油発電、木質バイオマス発電)

反対アクション

気候変動対策の切り札として、再生可能エネルギーが注目されています。日本政府も固定価格買取制度(FIT制度)でそれを後押ししています。しかし、FIT制度に認定されている輸入バイオマス発電の中には、①生物多様性の宝庫であるボルネオ島やスマトラ島などの熱帯林を破壊し、②地域住民や先住民の土地収奪と強制労働や児童労働などの人権侵害が行われ、③森林火災や、莫大な炭素が眠る泥炭地を破壊して、石炭火力よりも莫大な温室効果ガスを排出する「パーム油発電」や、①カナダの原生林や新種の生物が発見されているアメリカ南東部など生態系が豊かな森林を破壊し、②ペレット工場周辺で大気汚染などの健康被害を引き起こし、③日本の発電所付近でのどかな景観を破壊し、悪臭や騒音や火事の被害が報告されている「木質バイオマス発電」が含まれているのです。ウータンでは、森林破壊、国内外での人権侵害、気候変動につながるパーム油発電(液体バイオマス発電)と木質バイオマス発電の反対アクションを地域住民と連携して行なっています。

2010年代後半に、FIT制度によりパーム油を発電に利用する動きが出てきました。京都府福知山市では、パーム油発電所からの悪臭と騒音公害に地域住民が苦しんでいました。福知山市ののどかな住宅地で小さなお子さんを育てていた母親は、騒音でノイローゼになりながらも家を手放すわけにはいきません。隣接する舞鶴市では、日本全体で使われるパーム油の1割を超えるの12万トン規模の発電所を建設する計画がありました。すぐ近くに民家がたくさんあり、福知山市のような被害が起こるのは明白でした。ウータンは地域住民の方々と連携して、学習会の開催、地域での反対署名集め、オンライン署名サイトの拡散、のぼり旗の設置、行政への申入れ等の活動を支援しました。また、ウータンでは、国内外のNGOと連携して、パーム油発電事業者へ投融資していた金融機関や株主へのダイベストメント(融資引上げ)運動やエンゲージメント強化の要請、日立造船株式会社の株主総会でのバナーアクションなどを行ないました。福知山市では、住民による公害審査会への請求が行われました。その結果、2020年に舞鶴市と福知山市の発電所事業は完全撤退しました。また、福知山市の公害調停の結果、2023年に三恵観光株式会社の120万円の支払い義務が確定しました。地域住民とNGOの連携による完全勝利という成果を生みました。

パーム油発電には私たちの電気代が使われている!

現在、パーム油の価格高騰もあり、エナリス、神栖パワープラント、ゼロワットパワーによる全てのパーム油発電所は稼働を停止しています。旅行会社のH.I.Sの子会社であるHISスーパー電力は債務超過に陥り、2022年9月に事業を手放し、南国殖産株式会社の子会社九州おひさま発電株式会社に譲渡しました。NGOはH.I.Sの澤田社長との面会でパーム油発電のリスクを伝えていたのですが、その話を聞いていれば数十億円の赤字を生まずに済んだでしょう。現在、パーム油発電所は稼働していませんが、事業そのものは終わっていません。パーム油発電そのものを終わらせるには、その資金源となるFIT制度からパーム油を外すしかありません。パーム油発電は、20年間1kWhあたり24円で買い取るというFIT制度がなければ成り立ちません。ちなみにその買取り費用は私たちの電気代から賦課金という形で徴収されています。なぜ、私たちの電気代が、熱帯林破壊や人権侵害に使われなければならないのでしょうか?

署名&シェアのお願い

私たちの電気代が、熱帯林破壊・生物多様性の損失・温室効果ガス排出・人権侵害を引き起こすパーム油発電のために使われていることを知っていますか?消費者としての声を経済産業省に伝えるため署名とシェアにご協力ください!

石巻市では、終の住処を守るために地域住民の方が反対の声をあげている!

自然豊かで閑静な住宅地が広がる宮城県石巻市須江地区に暮らす住民の平和な日常が、巨大なバイオマス火力発電所建設計画によって脅かされています。株式会社G-Bioイニシアティブは、地元住民団体が9,751筆もの反対署名を提出し、石巻市議会と宮城県議会が、幅広い住民への周知や住民との合意形成などを義務化すべきという意見書を可決したにもかかわらず、事業をやめません。

2023年9月10日、石巻市で開催された住民説明会に、前年に引き続きウータン事務局長の石崎が参加し、change.orgで集めた9280筆の署名を柳沼紀之代表取締役社長に手渡しました。提出の際には、「石巻のみなさんに全国から応援の声が届いている」ことを紹介し、住民の方からは暖かい拍手をいただきました。

住民説明会は昨年同様に、この問題を憂慮するたくさんの住民の方が集まりました。「学校が近くにあり、子どもたちの安全が心配されている」「発電時の悪臭・騒音などの公害被害」「大型トラックがたくさん通る交通の心配など」は、説明によって一切払拭されず、たくさんの質問と心配の声が寄せられました。「なぜ終の住処と決めたこの場所で、ずっと心配し続けなくてはならないのか」「会社の存続というが、私たちはずっとここに暮らしている。住民が反対しているのになぜ会社の利益が優先されなければならないのか」「私たちが求めるのはこの事業が無くなることだけだ」といった悲痛な訴えも聞かれました。

署名&シェアのお願い

私たちは引き続き、G-Bio社に対してバイオマス発電事業をやめるように求めていきます。皆さまからの署名と拡散による応援をよろしくお願いいたします!

田川市では、南国殖産が住民の強い反対にも関わらずに密室で決めた事業を強行している

「南国殖産株式会社」グループの「田川バイオマスエネルギー株式会社」は、福岡県田川市糒(ほしい)地区において、固定価格買取制度(FIT)の売電による木質バイオマス発電事業を展開しています。南国殖産株式会社が2020年3月に九州経済産業局に提出した発電所の申請書では、令和元年11月に近隣住民説明会を開き、地域住民に丁寧に説明し理解を得られたと記されていたが、実際には田川市内の日本料理店に関係する3人の区長らを招いた宴会であったことがニュースサイトで報じられました。

発電所に近い星美台地区では、全245世帯のうち203世帯635人が建設反対に署名、糒地区の住民有志も約260人分の署名を集め、2022年3月田川市に両方の署名を提示したと朝日新聞が報じました。

南国殖産は、計8回近隣住民説明会を開催したと主張していますが、工事着工後に開催したため、どの回も紛糾したまま事業説明には至っていません。また、その後も九州経済産業局や田川市が住民への説明会を開催するよう指導しておりますが、指導を無視したまま、近隣住民や、近隣農業者への説明会の開催も未だに行われていません。FIT制度を運用する経済産業省資源エネルギー庁は、事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)に、「事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するように努めること」と記載、これに違反していると考えられます。

近隣住民や近隣農業者を無視したまま建設工事を強行しているため、 発電所のそばでは1年間に渡り、毎回約30名によるスタンディングデモが続いています。

当会は、各種公開資料等から南国殖産株式会社グループの融資銀行と想定できる金融機関に対して、下記理由により田川バイオマスエネルギー及び南国殖産に対するESGエンゲージメント(環境・社会・企業統治に配慮するよう対話と働きかけを行うこと)の強化を要請し、改善が見られない場合は投融資の見直し(ダイベストメント)を行うことを2023年8月4日付けで要請し、8月25日までに返答を求めました。

大規模な輸入木質バイオマス発電がカナダの原生林を破壊し、石炭火力を延命させる!?

バイオマス発電所は、山林の近くにあると想像される方が多いかもしれません。実は、大規模なバイオマス発電所は、ほとんどが海の近くに作られています。その理由は、木質ペレットなどの燃料を、ベトナム、カナダ、アメリカ、インドネシア、マレーシアなど海外から輸入しているからなのです。大規模なバイオマス発電は国産の木材をほとんど使わないのです。

木質ペレットの輸入先として2番目に多いカナダでは、ブリティッシュコロンビア州(BC州)の広大な森林から燃料が生産されています。BC州は日本3つ分の大きさで、オールドグロースと呼ばれる原生林が広がる北米随一の森林が広がっており、トナカイやハイイログマの貴重な生息地です。また、先住民が土地所有の権利を主張しているケースもあります。

北米産の木質ペレットを燃焼する場合、1kWあたり約4トンの燃料が必要となり、全国の発電所680万kW分を賄おうとすると2720万トンとなります。木質ペレットの生産量は、1ヘクタールあたり106トンほどなので、毎年25万ヘクタール以上の森林伐採が必要となります。これは神奈川県より広い面積です。いくらカナダが広い国土だといえ、バイオマス発電でこれだけの木を燃やし続けることは、生態系にとっての脅威となります。また寒冷なカナダでは森林の再生には長い時間がかかります。

実は石炭火力発電より多くのCO2を排出する!?

でも、木質バイオマス発電ってCO2を出さないからエコなんでしょ?と思われるかもしれません。いいえ、違います!実際には、石炭火力発電よりも発電効率が低いために、石炭火力発電より多くのCO2を排出します。

木質バイオマスって、木が成長する時にCO2を吸収してくれるので、CO2排出はゼロなんじゃないの?いいえ、それも間違いです。

プリンストン大学のサーチンジャー博士は、樹木を伐採し燃やすことで、「数十年〜数世紀のスパンで温室効果ガス(GHG)排出量が増加する」と指摘します。これではパリ協定の1.5度目標(2050年までに実質ゼロ)は達成できません。

2021年には、500人を超える世界中の科学者が日本政府に「バイオマス発電はカーボンニュートラルではない」という手紙を送りました。

人気映画「アバター」の原案となった「マザーツリー」を執筆したカナダの著名な森林生態学者スザンヌ・シマードさんは、もともとの木や土壌が蓄えていたCO2を含めると、皆伐された森林の炭素蓄積は数百年回復しないと言います。

森林はあるがままの姿でこそ、大気を安定的に保ってくれます。そしてそこには長年かけて作られた貴重な生態系があり、たくさんの生きものの命を育んでくれているのです。

私たちは、海外の森林を破壊し、莫大な温室効果ガスを排出するパーム油発電や木質バイオマス発電などが無くなるように活動を続けていきます。当会が協力するセミナーなどでも輸入バイオマス発電反対に関する発信を続けて参りますので、引き続き、ご注目と応援のほどよろしくお願いいたします!

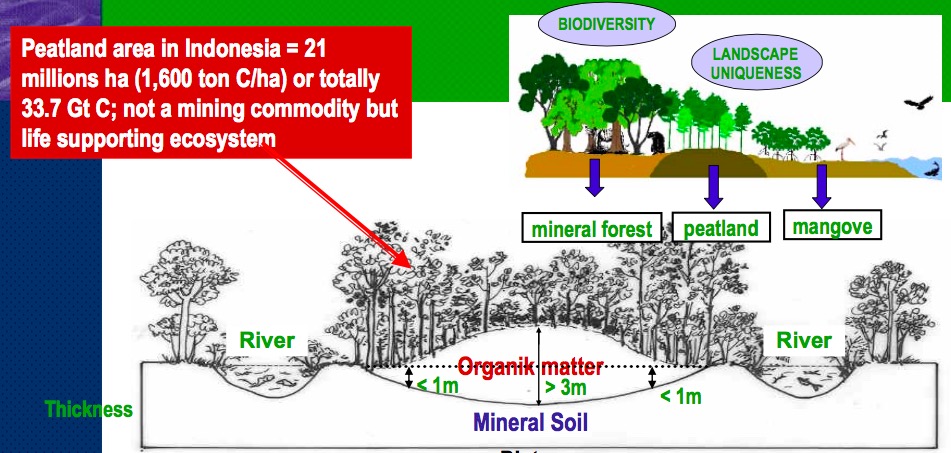

熱帯泥炭地と気候変動

熱帯泥炭地は,熱帯の地下水位の高い湿地で樹木の枝や葉などが炭化され数千年間蓄積した土地で、膨大な温室効果ガスを地中に含んでいます。特に東南アジアのボルネオ島やスマトラ島に多く見られ、その土壌の上に多くの熱帯林が形成されています。(「熱帯泥炭地と気候変動」参照)

これまでにインドネシアの熱帯泥炭地の多くが開発され、残された熱帯泥炭地も開発の危機に面しています。ボルネオ島の泥炭湿地林は1920年頃に比べて6割が失われ、WWFによると2005~15年の10年間で250万haが消失するなど開発のスピードは加速しています。世界有数の熱帯泥炭地を保有するインドネシアは、開発による土地利用変化に伴う温室効果ガス排出量が年々増加しており、USAIDの2013年のデータでは国全体の65%以上を占めました。

開発に伴う乾燥化が森林火災の延焼も招いています。2015年にインドネシアのスマトラ島とボルネオ島で起こった大規模森林火災では、東京都の面積約12個分となる260万haの熱帯林が焼失しました。森林火災に伴うCO2排出量は9月からの1か月半だけで16億トン余りと推定され、これは日本の年間温室効果ガス排出量を上回る数字なのです。

熱帯泥炭地開発の要因とパーム油発電

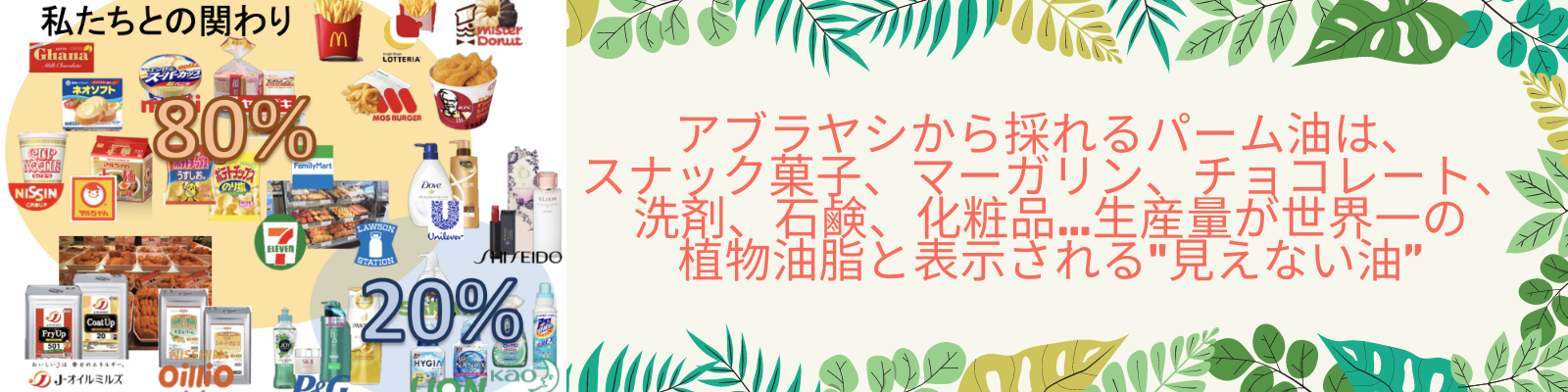

熱帯泥炭地の主な開発には、アブラヤシプランテーションへの農地転換やアカシアプランテーションへの産業用植林地転換などが挙げられます(「パーム油の問題」参照)。アブラヤシから生産されるパーム油は、インスタント麺やマーガリン、スナック菓子などの植物油脂、石鹸、洗剤、化粧品等にも使われ、世界で最も生産されている油です。アカシアプランテーションからはコピー用紙、トイレットペーパー、ティッシュペーパー等が生産され、これらは私たち日本の消費者ともつながりが深いと言えます。

様々な用途で使用できるパーム油ですが、日本では最近バイオマス発電としての用途に関心が集まっています。日本では2012年に、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度)がスタートして以来、再生可能エネルギーによる発電の伸びが顕著となり、環境エネルギー政策研究所によれば2017年に太陽光発電は累積設備容量が4,280万kWと世界第2位となりました。2016年には電力の小売全面自由化が始まり、全ての消費者が電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになったために多くの発電事業者が参入するようになりましたが、安定した収益が見込める固定価格買取制度がこの流れを後押ししていることは間違いないでしょう。

固定価格買取制度の対象となる再生可能エネルギーには、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電などがありますが、その内バイオマス発電は、木質バイオマスや農作物の残渣等をエネルギー源として発電するもので、中山間地域での未利用の間伐材や製材工場の残材などを有効に用いて売電収入が得られれば、地域の林業振興と山林保全につながる可能性が大いにあります。

しかしながら、固定価格買取制度の買取価格などを検討する経済産業省の調達価格等算定委員会によれば、2017年3月末までの一般木材等バイオマス全体の認定量のうち,件数ベースでパーム油を含むものが52%。出力ベースで36%でした。また、PKS(アブラヤシの種の殻)を含むものは、件数ベースで34%、出力ベースで44%とパーム油とPKSを合わせると海外産であるアブラヤシ関連だけで大半を占めることになるのです。

パーム油発電が抱える問題点

アブラヤシプランテーションへの農地転換が熱帯泥炭地開発の主要因であることは前述した通りですが、国連環境計画(UNEP)の資料によれば、土地利用転換を考慮したライフサイクルアセスメント(LCA)を含めると、パーム油由来のバイオマス燃料が排出するCO2は熱帯林伐採時には化石燃料の8倍、泥炭地を開発したものであれば20倍に達すると指摘されています。

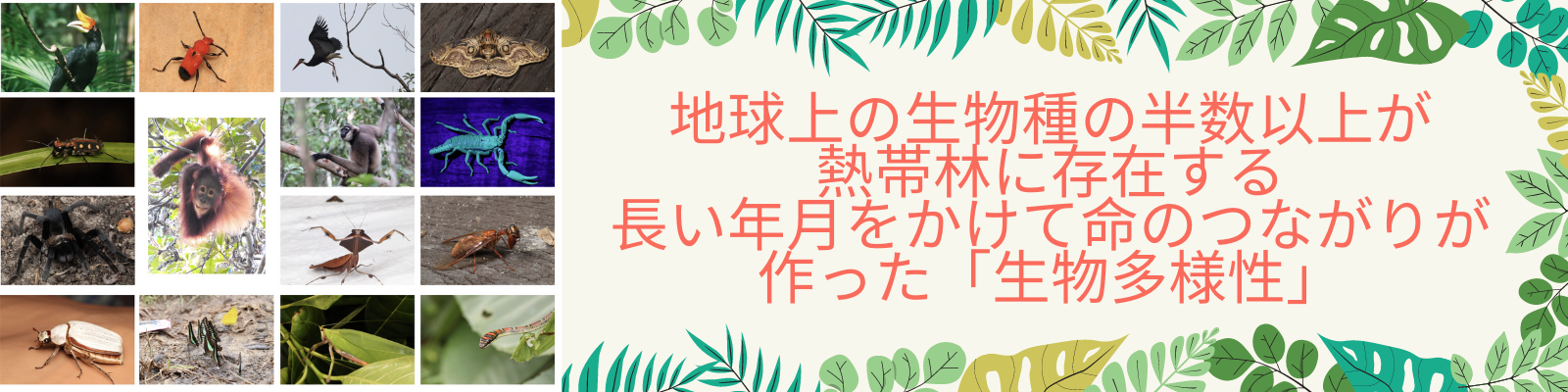

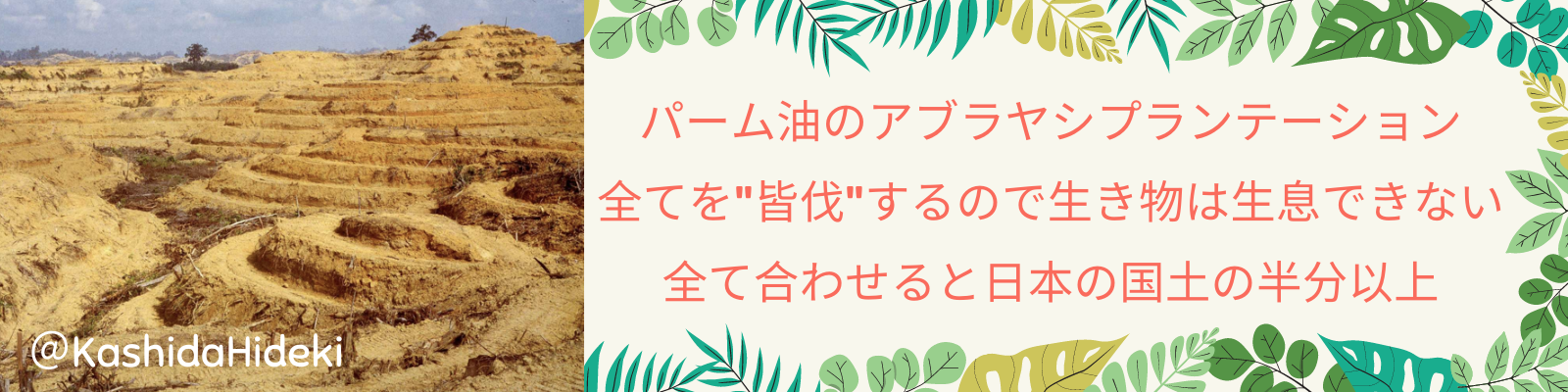

また、地表の数%を占めるにすぎない熱帯林には地球上の生物種の半数以上が生息しており、ボルネオ島の熱帯林1ヘクタールあたりの木の種類は400種とヨーロッパ全土よりも多いのですが、プランテーション開発は熱帯林を皆伐して行われるため、希少な野生生物が生息し続けることは不可能になってしまうのです。

社会的な側面では、プランテーションでのずさんな管理の中での労働者の搾取や権利侵害、農薬による健康被害が多数報告されているほか、プランテーション企業と地域コミュニティの間の土地紛争、森とともに暮らしてきた先住民が住む土地の収奪など人権侵害の極めて悲惨な状況が各地で起きています。

バイオマスの国産材利用の観点からみますと、パーム油とPKSの調達先は100%が海外であり、そのほとんどがマレーシアとインドネシアです。NPO法人バイオマス産業ネットワークは、2017年11月に複数のNGO等の賛同を得て表明した「再生可能エネルギー固定価格買取制度バイオマス発電に関する提言」の中で、バイオマス発電の現状は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法1条」に記載されている固定価格買取制度の本来の目的である「エネルギーの供給に係る環境への負荷の低減、我が国産業の振興、地域の活性化」から逸脱している、と指摘しています。

2020年7月14日、国際環境NGO FoE Japanは、「バイオマス発電に関する提言~FIT法の目的である『環境負荷の低減』の実現を」と題する要請書を、経済産業省、資源エネルギー庁、農林水産省、林野庁、環境省宛てに提出しました。

パーム油発電に対するNGOのアクション

以上の問題を考慮して、ウータン・森と生活を考える会では、電気の小売業へ参入しようとする新電力会社の中からパーム油発電を利用している、または利用を検討していると思われる8社に対して「パーム油発電事業における熱帯林への影響について」と題した質問状を2017年7月に送付しました。質問状では、パーム油の仕入れ先や販売先、パーム油発電の熱帯林や泥炭地への影響、温室効果ガスの排出についての意識、環境への問題を認識した場合にはどのような対処を取るかなどを聞きました。なお、PKSについては「放っておいたら捨てられる資源を有効活用している」との声もあることから、当会としての立場を議論する余地があると判断し、今回はパーム油発電に限定した質問状としました。

結果として6社から回答を得て、「質問状《パーム油発電事業における熱帯林への影響について》の企業回答及び考察と提言」としてまとめました。うち1社が「パーム油発電事業から撤退する」と回答しました。3社がアブラヤシの農園拡大が熱帯林や泥炭湿地の破壊を引き起こしていることについて「知っている」と答えたものの、農園拡大に伴う熱帯林・泥炭湿地開発によるCO2排出量が化石燃料によるものを遥かに上回るという報告については「知らなかった」と回答しました。パーム油のトレサビリティは国際的に明らかにされていない事例が大半であるため、各企業はアブラヤシ農園からの流通や販売ルートの状況把握を行い環境負荷がないことを証明すべきであるが、「環境問題・社会問題に配慮した持続可能なパーム油の生産方法の基準を定めたRSPO認証油 やトレサビリティの明確なパーム油を使用している」と回答した企業は1社にとどまりました。

以上の回答から、熱帯林及び泥炭地破壊によるCO2排出を認識していない電気事業者が大半であることがわかりました。現行の制度を続けることは、日本の適切な再生可能エネルギー普及の妨げとなり、気候変動をさらに加速させることにつながる可能性があります。

そのため、ウータン・森と生活を考える会では、固定価格買取制度を運用する経済産業省、資源エネルギー庁、および調達価格等算定委員会に対して、「パーム油を固定価格買取制度の対象から外すよう要求する提言書」を2017年11月28日に郵送しました。

パーム油発電の現状は…

その後の経過として、(パーム油が該当する)液体バイオマスの調達には第三者認証など何かしらの基準が求められるようになった他、調達価格は入札制となり、企業にとっては参入が難しい状況となりました。

しかしながら,2018年 12月現在、 FITの認定を受けたパーム油発電所計画は178万kWで、すべてが稼働すると、年間 340万トンものパーム油が燃やされることとなります(FoE)。日本のパーム油の輸入量 75万トンであることを考えると、これが5倍になり、大きなインパクトとなります。

アブラヤシプランテーションは明確に世界の熱帯林減少の大きな要因となっており、今後も東南アジアのみならず南米やアフリカへの拡大が懸念される以上、プランテーション開発を推し進める要因となりうるパーム油発電そのものを取りやめるべきです。また、アブラヤシ殼であるPKSによるバイオマス発電についても、売れることがわかれば企業は生産を拡大する可能性が高くなり、開発が推し進められる構造はパーム油と同じであると考えられるために、多くの日本のNGOと同じく、ウータン・森と生活を考える会も反対の立場をとっています。

日本では、エナリスによる茨城県北茨城発電所(15MW)、茨城県ひたちなか市の常陸那珂発電所(23MW)、神栖パワープラント合同会社による茨城県神栖市における発電所(38.85MW)、三恵エナジーによる「三恵福知山バイオマス発電所」(2MW )がすでに稼働し、「三恵福知山バイオマス発電所」では周辺の住民が悪臭・騒音に長年悩まされてい、被害を訴えていました。また、隣の舞鶴市では、福知山市の40倍ものパーム油発電所建設計画があることが判明しました。

舞鶴・福知山の地域住民と問題に関心を持つ全国の市民・NGOが協力し、署名活動、のぼり旗の設置、発電事業者へ融資する金融機関へのダイベストメント(投融資の引き揚げ要求)などを精力的に行なってきました。その結果、2020年6月に舞鶴市で計画されていたパーム油発電事業計画は、事業主体のamp社、工事請負の日立造船、舞鶴市長が次々に事業の断念を表明し、事業は白紙撤回されました。また、2020年12月には、福知山市で地域住民を悩ませていた三恵バイオマス発電所が事業を停止すると表明しました。署名などみなさまのお力のおかげです。2023年には公害調停が終了、公害審査会の勧めで三恵観光は120万円を住民に支払いました。

2021年1月に宮城県角田市で大手旅行会社H.I.S.の子会社がパーム油発電事業を開始(2022年に二束三文で南国殖産の九州おひさま発電に譲渡し大赤字)、石巻市ではG-bio社が液体バイオマス発電事業を計画しています。上記に記載のように、パーム油以外にも、認証が偽装された疑いのある木質ペレットのベトナムからの輸入、大木が切り倒されたカナダやアメリカなど北米からの輸入、熱帯林を破壊して生産したPKS(パーム椰子柄)をマレーシアやインドネシアから輸入、日本ではバイオマス発電所での火災などの事故、悪臭や騒音被害の苦情が多く出るなど、【バイオマス発電】が抱える課題は絶えません。

ウータン・森と生活を考える会では、今後もパーム油発電や輸入バイオマス発電の問題について、情報を収集し、全て無くなるように働きかけていきますので応援をよろしくお願いいたします。

また、バイオマス発電でお困りの方は以下のサイトをご覧いただくか、当会にお知らせください。

ご支援・ご参加のお願い

お問い合わせフォーム

ご感想、ご意見等 お問い合わせは入力フォームからお願い致します。

後日担当者から連絡させていただきます。