※お申し込みいただいた方のなかで、メールアドレスのエラーにより参加用zoomリンクをお届けできていない方が一部いらっしゃいます。お心当たりの方は、お手数ですがcontact-hutan@hutangroup.orgまでご連絡お願いいたします。

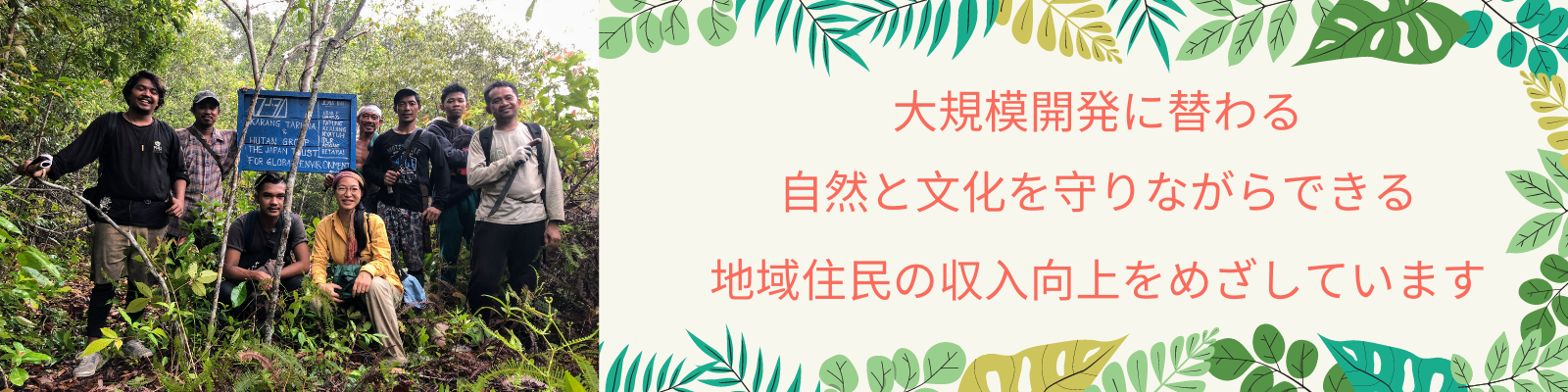

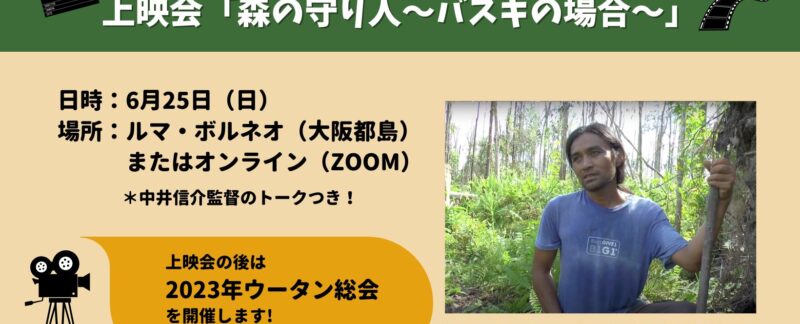

ウータン35周年記念ドキュメンタリー上映会と2023年ウータン総会のご案内です。

◆日時:6月25日(日)

①13:00〜14:30:35周年記念上映会(監督のトークあり)

②15:00~17:00頃:ウータン総会

③17:30頃〜20:00頃:懇親会(プラントベース・メニューあり)

※一部のみの参加も可能です。お申し込みの際にお知らせください。

◆場所:ルマ・ボルネオ (大阪市都島区都島本通3丁目8-10)

またはオンライン(参加用zoomリンクは後日お送りします)

*会場へのアクセス:大阪メトロ谷町線の都島駅から徒歩3分、またはJR桜宮駅から徒歩9分

*道案内:谷町線 都島駅 ①番出口をでます。オコメノカミサマというラーメン屋さんの方へ出てまっすぐ進み、炉ばた焼き屋さんの角を左折。

◆参加費:無料(上映会と懇親会は寄付歓迎)

◆定員:会場15人、オンライン100人

◆お申込み:

▼下記のフォームへ記入

https://forms.gle/xa5N5vdBFdyCwnFB9

または

contact-hutan@hutangroup.orgまで

①お名前、②連絡先、③参加方法、④参加希望のプログラムをお知らせください。

【映画について】

『森の守り人〜バスキの場合〜』

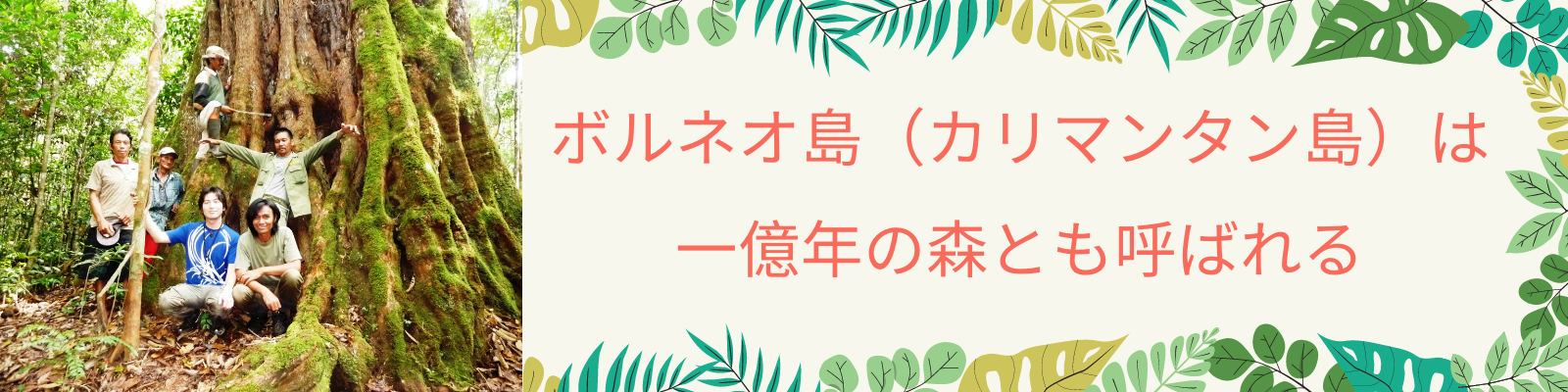

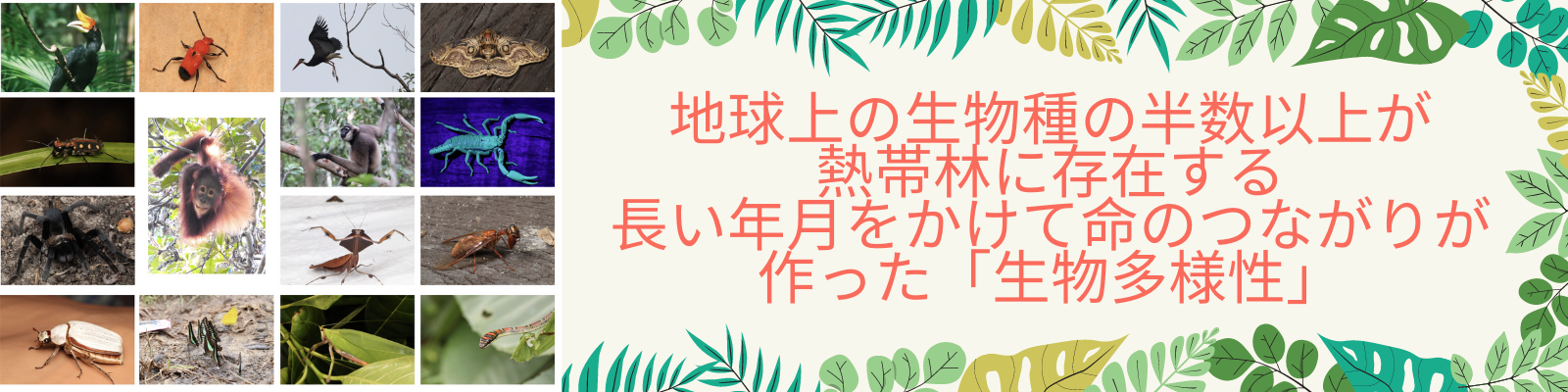

ウータン・森と生活を考える会の活動地ボルネオ島タンジュン・プティン国立公園近郊で、かつて違法伐採をしていたインドネシアの地域住民とともに、在来種による森林再生をめざして奮闘してきたローカルNGOのバスキさんを主人公にしたドキュメンタリー映画。度重なる森林火災と消火活動、子どもたちへの環境教育の様子、森への想いを語るシーンなどが緊迫感のある映像でご覧いただけます。

◆監督からのメッセージ

十年近く前になると思うが、ウータン事務局長の石崎さんから「バスキという人のドキュメンタリー映画を作ってもらえませんか」という相談を受けた。聞けばバスキは、インドネシア中央カリマンタンの環境NGO「FNPF」のマネージャーをしていて、とにかく魅力的な人物なのだという。僕は基本的に海外での撮影依頼を断らない。それは知らない土地の知らない人に会ってみたいからだ。こうしてバスキの映画制作が始まった。

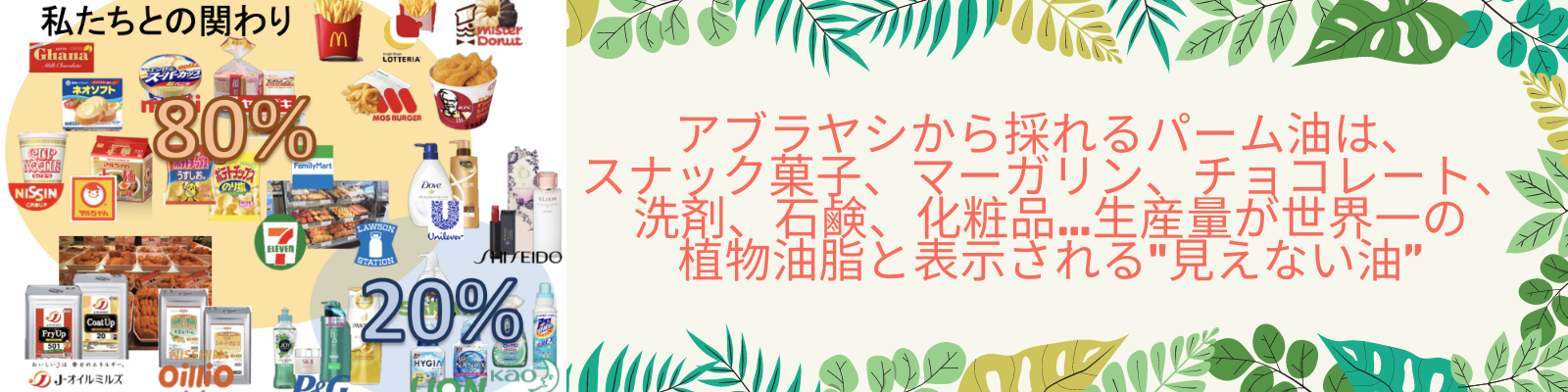

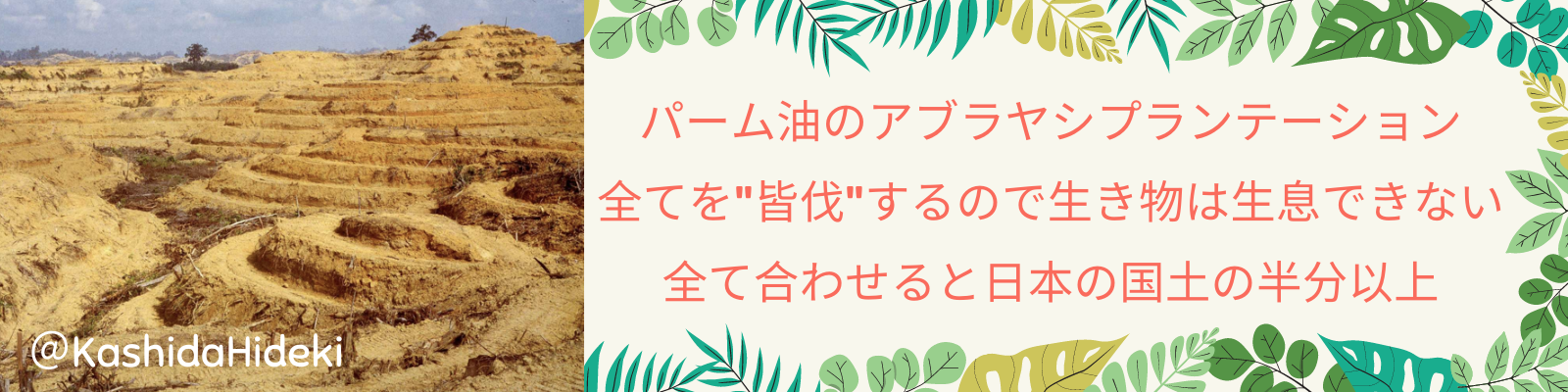

初めてバスキに会ったのは2015年8月のスタディーツアーの時だった。長髪でガッチリした体格の青年で、キューバの革命家チェ・ゲバラが大好き。着ているTシャツの大半にはチェ・ゲバラの写真がプリントされていた。革命歌「インターナショナル」も好きで朝から大声で歌っていた。バスキにとっての森林保護活動は、言うなれば「革命」なのだと思う。彼は、多くの環境活動家のような森林減少に伴う地球温暖化の話はあまりしない。それよりもアブラヤシ農園の拡大によって土地を奪われている先住民族、貧困に苦しむ地域住民、過酷な労働を強いられている農園労働者などの苦悩に心を寄せていた。そして彼が行う植林活動は、国や企業が行う森林破壊に抗う革命のようだった。大きなプロジェクトが舞い込むと熱中して猪突猛進するタイプ。その反面、家族思いで子煩悩な側面もある。

環境問題の映画を作るのであれば、森林破壊の現状や地球温暖化の問題を映画で訴えるべきで、ゲバラ好きや子煩悩な事は関係ないのではないかと言われるかもしれないが、僕がこの映画を作る上で最も大切にしているのは、バスキがどのような人で、どのような思想の元に木を植えているのかである。それは他でもないバスキの映画だからだ。

◆中井信介監督:プロフィール

93年よりフィリピンのスラム街や米軍基地跡の写真を撮り始め、雑誌などで発表する。96年アジアウェーブ賞受賞。99年よりアジアの基地問題や環境問題をテーマにテレビ報道や映画制作に取り組む。「がんばれ!ファンセウル」国際人権教材奨励事業AWARD(2006年)。「ナナイの涙」座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル入賞(2010年)、福井映画祭審査員特別賞(2010年)。「空に溶ける大地」(2013年)「森をふたたび」(2018年)『地方の時代』映像祭奨励賞。

中井信介監督作品「森をふたたび」はこちらでご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=YCnjT536sXU