ウータンは、2026年2月7〜8日に開催される関西最大級の国際協力イベント「ワン・ワールド・フェスティバル」( https://onefes.net/ )にブース出展します。ぜひ遊びにきてください!

また、2月8日(日)の午後には、特別にドキュメンタリー映画「みちのく電記」( https://www.michinokudenki.com/ )を、岩崎祐監督と主役の鴫原宏一朗さんを招いて開催します。

ウータンでは、海外の森林破壊や気候変動の悪化につながる「輸入バイオマス発電」の問題に取り組んでいますが、大型木質バイオマス発電所が次々と建設される仙台で、学生の鴫原さんたちFridays For Future Sendaiの仲間とも活動を続けてきました。

「環境問題の本質は、グローバルサウスと未来世代からの搾取にあること」を若くして見抜いている彼らとの出会いは、私にとっても大きな学びになりました。

鴫原さんを主人公にした映画が完成したということで、私も楽しみにしています。鴫原さんと監督がいらっしゃるまたとない機会ですので、ぜひご参加ください!

日時:2026年2月8日(日)14:00〜16:00

場所:梅田スカイビル タワーウエスト22階D会議室

(大阪府大阪市北区大淀中1丁目1−88)

https://www.skybldg.co.jp/access/

参加費:無料

申込み:不要です。直接会場にお越しください(先着順)

主催:ウータン・森と生活を考える会

=====================

映画の詳細はこちら:

⻑編ドキュメンタリー

『みちのく電記』

2024 年 83 分

本作は、仙台を拠点に気候変動対策に取り組んできた若者、鴫原(しぎはら)宏一朗の活動の軌跡を伝える。

小学生の時に福島・郡山で原発事故の影響を受けた彼は、仙台の大学に進学後、被災者への補償が打ち切られていく現実に疑問を抱き、エネルギーや貧困問題への関心を深めていった。

やがて世界の若者たちの間に広がった気候運動に共鳴し、街頭で授業ストライキを始める。

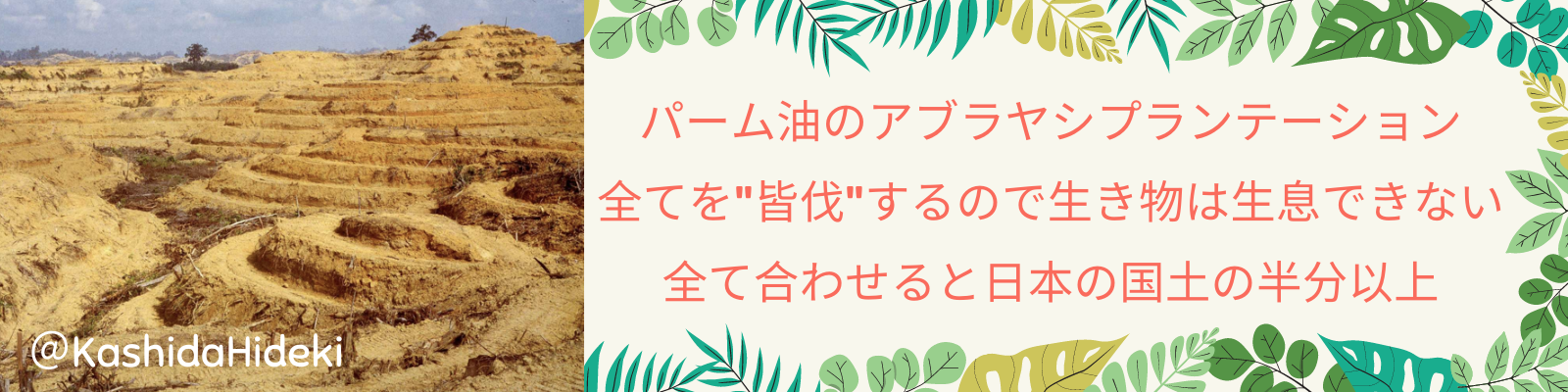

原発事故後、宮城県内では気候変動に拍車をかける石炭火力やパーム油発電、性急なメガソーラーなどの建設が相次いだ。

鴫原は現場で研究者や住民の声に耳を傾ける中で、市民出資による地産地消のソーラー発電に希望を見出していく。

バングラデシュの同世代からのメッセージで、日本が海外で進める石炭火力事業の実態を知った鴫原は、国境を越えた運動に加わり、エジプトで開かれた国連気候変動対策会議 COP27 を訪れる。

一方、日本国内では電気代が高騰し、鴫原は仙台の仲間と共にエネルギー貧困対策としての再生可能エネルギーへの転換を訴え、食料支援にも取り組む。

日本の周縁としての「みちのく」と、多くの日本人にとって馴染みの薄いグローバルサウスという「未知の国」をめぐる鴫原の活動は、気候危機という地球規模の課題と、身近な生活の中にある切実な問題を結びつけていく。

カメラは、一人の若者の成長と、彼と仲間たちが生み出す社会変化の兆しを映し出す。

監督・撮影・編集 岩崎祐

映像作家。 ドキュメンタリーなどを監督し、東京で暮らすエチオピア⼈難⺠申請者の奮闘を記録した 『かぞくの証明』 (19)がドイツのニッポン・ コネクションに選出、 東京ドキュメンタリー映画祭観客賞を受賞、NHK ワールドで放映。旧ユーゴ出⾝の無国籍者を追った『彷徨』(21)が札幌国際短編映画祭ジャパン・プレミア・アワードを受賞、 U-NEXT で配信。 佐渡島北端の集落を記録し共同監督した 『北鵜島』 (24)がドックス・アイルランドに選出、 東京ドキュメンタリー映画祭観客賞を受賞。 東京⽣まれ。メリーランド⼤学カレッジパーク校英⽂学科卒。

製作 ⼀粒舎

共同製作 国際環境 NGO マイティー・アース

写真 ©一粒舎